栏目简介

“城规学术”栏目不定期推送北京大学城市规划与设计学院各研究方向的最新研究成果,让大家了解学院最新学术动态。

海运通道承担了全球约80%的贸易运输,是全球经济的“命脉”。同时,海运也是全球应对气候变化的重要领域。2023年,全球航运排放了9.11亿吨二氧化碳当量。近日,在伦敦召开的国际海事组织会议上,“航运碳税”议题引起各国政府的激烈讨论。摸清海运碳排的影响机制可为“航运碳税”的制定提供科学依据。

北京大学赵鹏军团队依托国家杰出青年科学基金及其延续资助项目等,应用自然语言处理技术,量化了52个国家2010年-2024年间在航运脱碳议题上的态度。通过因果推断方法,揭示了地缘政治风险对国家海运脱碳意愿存在显著负面影响,这种抑制效应或将国际海事组织(IMO)零碳航运目标推迟长达50年。研究还发现,面临地缘政治风险,国家往往优先考虑经济效益而非环境问题,尤以海运贸易量高、经济发展快、碳强度大的国家为甚。该研究成果以 “Geopolitical risks impede global shipping decarbonization progress” 为题,近日在线发表在Nature旗下期刊Communications Earth & Environment上。

本研究探明了海运碳排研究中,长期被忽视的地缘政治因素的关键作用机理,揭示了地缘政治冲突的全球海运碳增“副效应”,为制定公平合理的全球海运减排策略提供了新依据。研究结论丰富了交通地理学核心理论,创新了基于大数据的人文地理学研究范式。

脱碳态度与地缘政治风险:研究基于迁移学习驱动的大语言模型(LLM)进行情感挖掘,量化了行业和国家层面的脱碳态度得分。图1(a) 显示全球航运业的脱碳态度在2019年后出现显著分化,2022年俄乌冲突为关键转折点,此后的脱碳态度得分出现显著且持续的下降。“北溪”天然气管道爆炸事件及巴以冲突发生后这一负面趋势进一步加剧。图1(b) 展示了52国地缘政治风险与脱碳态度的时空变化。总体来看,地缘政治风险呈上升趋势,其中全球北方地区的增幅显著高于全球南方。2020年后国家脱碳态度明显降低,这一趋势在欧洲和中东地区的全球北方国家中尤为突出。相对而言,东南亚国家(如泰国、新加坡和印度尼西亚)脱碳态度的变化幅度相对平缓。该结果表明地缘政治事件与脱碳态度变化之间或存在相关性。

图1 全球与国家尺度的脱碳态度与地缘政治风险指数演变

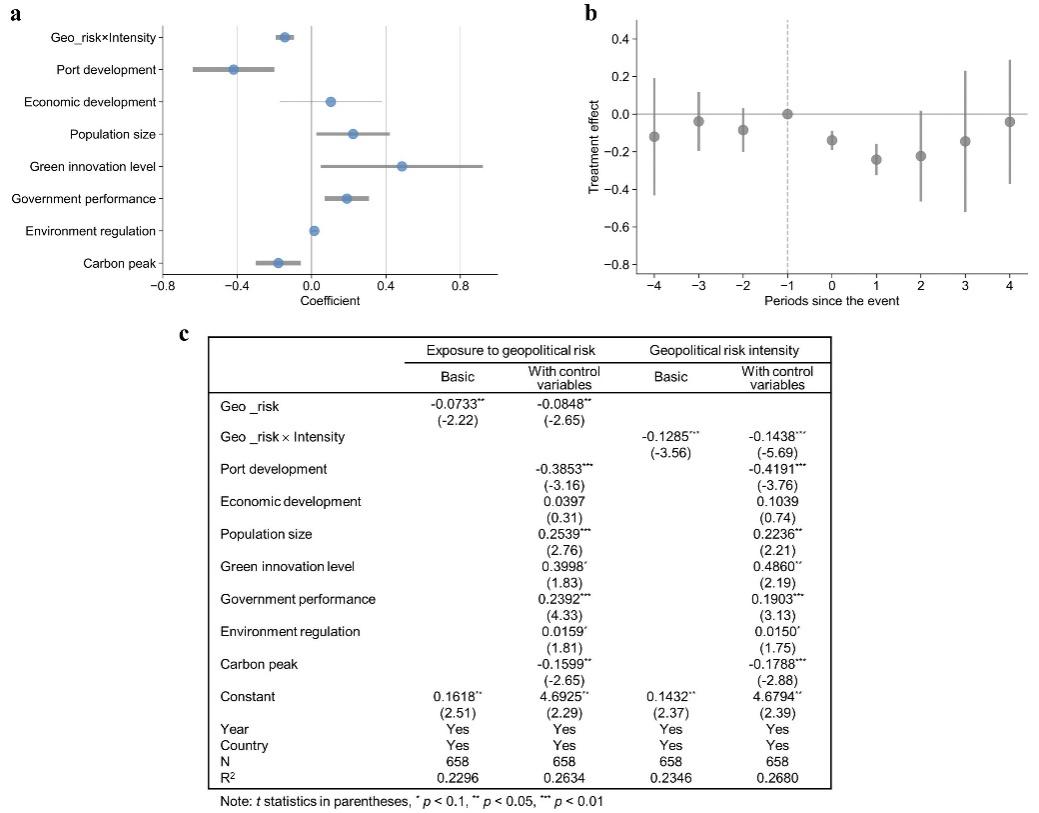

因果关系测定:为推断上述结果所推测的地缘政治风险与脱碳态度的可能关系,研究采用双重差分法,进一步证实地缘政治风险每增加1个单位会使国家脱碳意愿降低14.38%。图2展示了实证回归结果及平行趋势检验结果。进一步的分阶段回归分析,揭示了地缘政治风险对国家脱碳态度不仅具有显著影响,且这一影响随时间推移而不断增强。虽然国际海事组织2018年后加强的气候政策能部分抵消地缘政治风险的负面影响,但效果有限。研究还对各国在应对地缘政治风险时脱碳态度的异质性展开了分析,发现经济发展水平较高、开放程度较大、碳排放强度较高的国家,在面临地缘政治风险时更倾向于收缩其脱碳雄心。

图2 双重差分分析:基准回归与平行趋势检验

结果检验:研究采用基于船舶AIS数据的排放数据进行了检验,结果显示地缘冲突通过改变航运模式直接推高了碳排放水平。图3数据显示,俄乌冲突期间相关海域航运碳排放增加1.5%,这一趋势主要航运咽喉要道增幅可达15.3%,而巴以冲突导致绕行好望角航线的船舶碳排放激增61.3%。全球航运碳排放呈现出的南北分化特征进一步印证不同国家在地缘政治风险下的脱碳响应存在显著异质性。这些发现为地缘政治风险影响航运脱碳提供了完整的证据链。

图3 地缘事件后全球航运二氧化碳排放量的空间变化

(俄乌冲突、北溪管道被炸、巴以冲突)

研究成果为理解全球绿色海运治理提供了新思路,联合国国际海事组织(IMO)应进一步完善全球航运减碳机制,充分认识到当前地缘政治趋势下的严峻挑战,重新思考“航运碳税”的政策框架,将地缘政治风险纳入评估与监测中。

北京大学赵鹏军教授为论文第一作者和通讯作者,马天宇副研究员、康婷婷副研究员为论文共同通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(42525101, 42130402)等资助。

论文链接(点击阅读原文查看):

https://doi.org/10.1038/s43247-025-02852-7