近日,北京大学城市设计与规划学院助理教授陈怡琳课题组在环境科学领域顶级期刊Environmental Science & Technology上发表了题为“Vertical Profile Corrections Explain Satellite–Inventory Ammonia Discrepancies and Reveal Concentrated Agricultural Sources in China”的最新研究成果。该研究采用CMAQ模式廓线修正IASI-NH3柱浓度观测,结合IMB+4DVar混合反演框架优化氨排放估算,显著缩小了“自上而下”与“自下而上”清单之间的差距,并揭示了中国农业氨排放的高度集中性,为精准治理提供了科学依据。

l研究背景

氨排放是导致大气细颗粒物污染和氮沉降的重要前体物,直接关系到空气质量改善和生态系统健康。长期以来,中国的氨排放清单与卫星反演结果存在系统性差异,卫星反演排放估值通常显示“自下而上”清单显著低估。这一差距阻碍了对氨排放的精确量化,也使得氮污染治理政策难以有效针对重点区域和排放源。明确导致这一差距的根源,对于改进排放估算和优化控制措施具有重要意义。

l研究方法

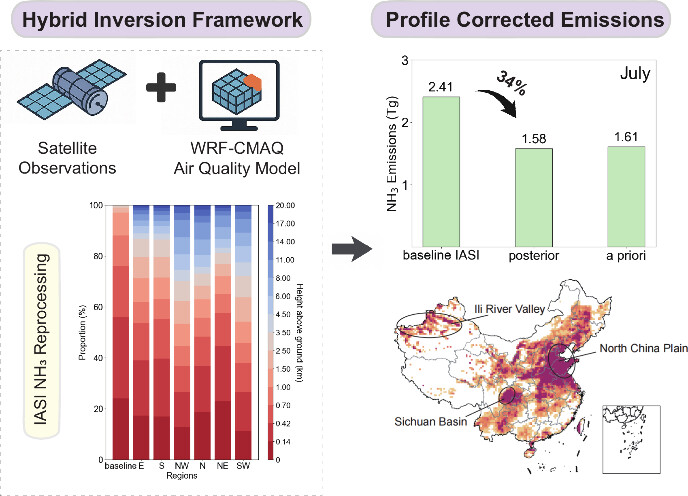

本研究提出了一种基于模式剖面修正的卫星观测约束框架。研究团队首先利用区域空气质量模式CMAQ模拟得到高时空分辨率的NH3垂直廓线,并通过多种观测与敏感性试验评估廓线合理性。通过CMAQ模拟垂直廓线替代IASI ANNI-v4卫星反演中的默认剖面假设,减少了因垂直分布刻画不准确导致的柱浓度偏差。随后,将修正后的观测柱浓度与CMAQ模式结合,基于迭代质量平衡(IMB)方法快速修正与四维变分(4D-Var)方法高分辨优化相结合的混合反演框架,得到36公里网格分辨率的逐月后验排放清单,并通过地面观测和统计指标进行验证。

l研究结果

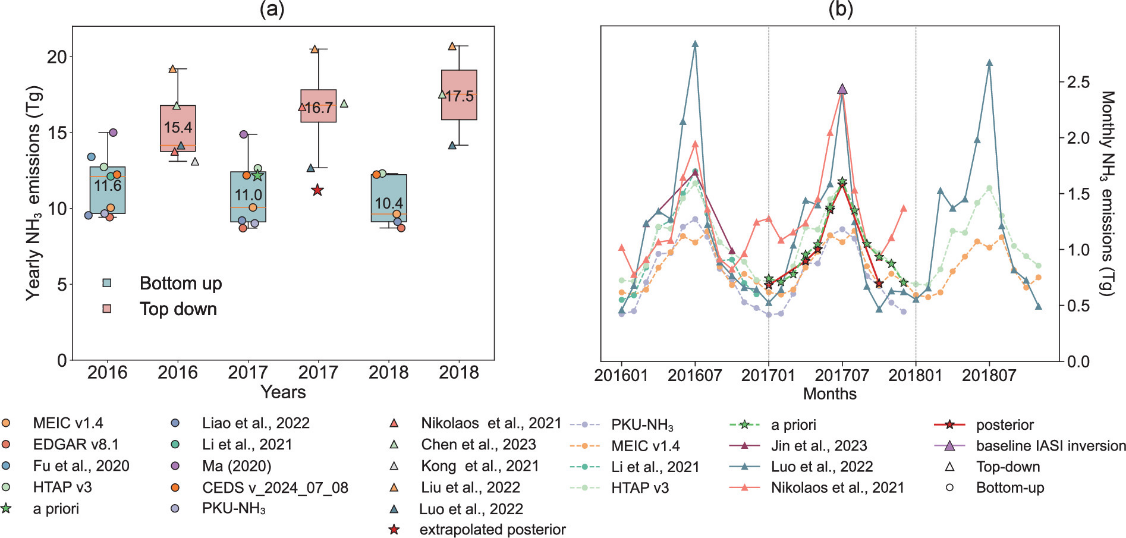

研究首先比较了2016–2018年间多套“自下而上”氨排放清单与“自上而下”反演清单。发现无论从年度总量还是季节变化来看,“自下而上”清单估算值均明显低于“自上而下”卫星反演,平均低27%,且夏季差距最为突出。这说明即便在清单不断改进的情况下,卫星与清单之间依然存在系统性差异,亟需寻找偏差来源。

卫星反演通常假设氨气近地面浓度快速衰减,但实测廓线表明该假设不合理,导致卫星对地表排放的系统性高估。研究利用CMAQ模拟的时空分辨垂直廓线替代默认剖面后,卫星与模型之间的差距从71%降低至18%。区域上,西北和西南改善最显著,偏差减少超过一半,证明垂直廓线是造成卫星与清单差距的关键因素。

在剖面修正的基础上,研究采用混合反演框架得到逐月后验排放清单。结果显示,氨排放热点主要集中在华北平原、四川盆地和新疆伊犁河谷,并表现出更强的空间集中性。排放量最高的10%格点贡献了全国54–56%的总排放量。与先验清单相比,后验清单更好地反映了农业规模化和畜禽养殖集中化的发展趋势。

采用剖面修正后的后验清单进行CMAQ模拟,与IASI卫星观测和AMoN-China地面监测数据对比均显示出明显改进。夏季高排放期的模拟与卫星观测空间一致性显著提升,归一化均方根误差下降超过40%,空间相关系数由0.74提高至0.98。在全国53个地面监测点,后验模拟的月均误差降低1–27%,特别是在华北典型农业站点,模拟与观测差异减少超过60%。验证结果表明,修正后的排放清单能够同时提升模式对卫星和地面观测的再现能力,更准确反映实际排放水平。

本研究明确了卫星与清单差距主要源于垂直廓线假设不合理,并在此基础上揭示了中国氨排放的高度集中性。这一成果为在热点地区实施精准减排提供了科学依据,提升氮污染治理和氮素管理的有效性。

北京大学城市规划与设计学院陈怡琳助理教授为论文通讯作者,南方科技大学硕士研究生刘骐鸣为论文第一作者。该研究得到了国自然科学基金和国家科技部等项目的支持。

论文原文链接:

https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.5c08278