栏目简介

“城规学术”栏目不定期推送北京大学城市规划与设计学院各研究方向的最新研究成果,让大家了解学院最新学术动态。

近日,北京大学深圳研究生院仝德研究员团队联合武汉大学城市设计学院龚岳副教授在国际住房研究权威期刊Housing Studies上刊发题为“Retrofitting urbanising villages and tenants’ residential satisfaction: a case study of Shenzhen, China”的研究论文,以深圳城中村综合整治为案例,从租客居住满意度视角探讨城中村综合整治的政策绩效及优化路径,提出了通过集体行动推动集中式整治实施、注重邻里环境和室内居住质量持续改善等“性价比”高的渐进式更新策略,为非正规空间治理提供超越“政府-开发商-业主”协调视角、兼顾效率与公平的理论和政策框架。

原文发表信息:Zhiqiang Cao, De Tong*, Yue Gong* & Chunxia Gu. (2025). Retrofitting urbanising villages and tenants’ residential satisfaction: a case study of Shenzhen, China. Housing Studies, 1–27.

https://doi.org/10.1080/02673037.2024.2445802

1 引言

自20世纪70年代以来,以社区为主导的包容性贫民窟治理作为非正规住房治理策略开始出现,并在全球南方地区获得了广泛关注。这种包容性治理策略强调多方利益相关者的参与、尊重现状、以及公共服务设施改善等。然而,在实践中,由于缺乏对地方公共设施的持续监督和维护,以及利益未能真正惠及弱势群体,一些贫民窟治理项目很难可持续,周边环境甚至逐渐恶化。

城中村是中国大城市中非正规住房的主要形式,综合整治是近年来深圳率先在全国探索的一种非正规住房包容性治理新策略,在不改变原有建筑格局的前提下对建筑质量和周边环境质量进行微改造。现有关于城中村综合整治的研究还刚起步,多关注实施过程、利益平衡、动力机制等,对实施效果的研究相对不足。此外,现有相关研究多将视角聚焦到政府、开发商、村民这三方主体,对城中村的主要居住者租客,关注相对不足。基于此,本研究从租客居住满意度视角出发,探讨了城中村综合整治对租客居住满意度的影响路径和提升租客居住满意度的有效策略,以丰富对全球范围内非正规住房治理模式的研究,并呼吁非正规空间治理对社会功能的重视应大于景观形态。

2 研究设计

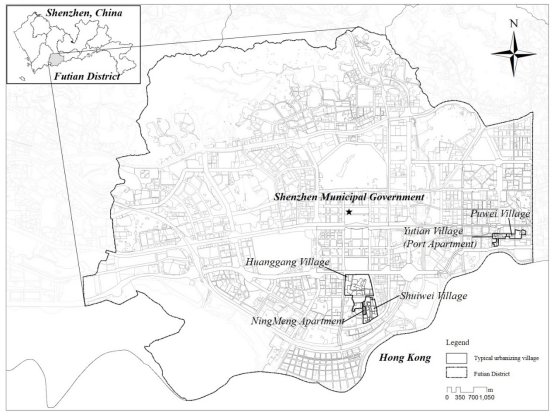

以位于深圳市福田区地理位置临近、建成环境相似的四个城中村为实证研究对象。其中,水围村和玉田村是深圳市首批开展综合整治的城中村,作为集中和分散两类综合整治模式的研究代表;皇岗村和埔尾新村分别紧邻水围村和玉田村,是未开展综合整治的普通城中村,作为比较对象。位于水围村的柠盟公寓和位于玉田村的泊寓分别代表了集中式整治和分散式整治两种模式。

图1:研究对象区位

研究数据来源于仝德团队于2019年7月-10月对水围村、玉田村、皇岗村和埔尾新村进行的实地调查,包括对村集体负责人和部分房东进行半结构式访谈,以及在村集体工作人员协助下随机开展的入户问卷调查,共收集到有效问卷595份,其中水围村199份,玉田村199份,皇岗村99份,浦尾新村98份。

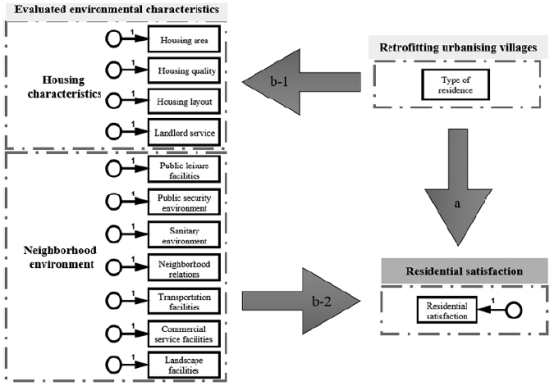

构建结构方程模型(SEM)来探讨城中村综合整治是如何影响租客的居住满意度的,通过重要性-绩效分析(IPA)来考察在改造过程中哪些房屋特征和邻里环境的改善能更有效地提高租客的居住满意度。

图2:理论框架

3 结论与政策启示

首先,与国际经验中包容性治理策略致力于改善周边环境不同,城中村综合整治对住房特征和邻里环境都有一定程度改善。深圳的实证研究表明,城中村综合整治实践对租客居住满意度的影响主要归因于住房特征改善,而邻里环境的改善效应相对不足,这与现有城中村综合整治实践多以分散改造为主有关,期待更多的集中式改造项目验证结果的可靠性。

其次,由村集体支持的集中式综合整治模式在提升租客居住满意度方面比分散式整治更为有效。除了改善住房质量外,集中式整治模式还显著提升了集中整治区域的邻里环境,进而提高了租客居住满意度。

第三,公共休闲设施、景观设施和住房质量等指标具有较高的重要性,但当前的表现仍需进一步加强。在这些方面进行投资和提升是性价比最高的。结合第二点可以看出,集中式整治不仅可以显著改善住房质量,还可以通过改造统一的居住布局,提高景观设施和公共休闲设施等,从而有效提升租户的居住满意度。

在城中村综合整治过程中,村集体通过集体行动起到了关键作用,以推动集中式整治,因此在中国城中村改造中动员集体行动是十分必要的,可以团结村民并动员他们的社会、文化和物质资本,以弥补正式治理机构提供的社区服务的不足。在整治的具体实施过程中,集体行动在一定程度上决定了改造模式,并且是集中式整治推进的前提条件。村集体提前与整治区域内业主进行谈判并达成共识,这有助于开发商直接与村集体协商并达成协议。否则,开发商需要与每位业主单独协商,并只能与那些有强烈改造意愿的人达成共识,而这些人通常分散在不同区域,导致分散式整治。为了实现更好的治理并提高城中村租客的居住满意度,我们建议采用由集体行动支持的集中式城中村综合整治模式,并持续改善住房特征和邻里环境。

本文研究结果为全球南方地区的非正规空间治理提供了理论和实证支持。以居民居住满意度和居住舒适度为导向的适应性空间治理工具更值得推崇。确保多元主体参与,进一步确保租客、特别是弱势群体的利益得到满足,并让他们对社区感到满意是高质量发展和治理的体现。具体来说,首先,需要将改造中心客观特征提升转向关注人的满足感,以确保改造效果被住户感知,打造一个令人满意的社区,这也是规划界从形态主义转向功能主义的表现。其次,有必要对贫民窟等低收入人群聚居区和非正规居住空间居民居住满意度进行更为细致的实证研究,这有助于决策者将更多资源引向真正能够提升居民居住满意度的特征,例如住房质量,而不仅仅局限于地方公共服务设施,这也可能激励居民参与改造并为改造买单。

图文:曹志强 仝德

审核:仝德