甲烷(CH₄)和氧化亚氮(N₂O)是重要的温室气体,其百年尺度全球增温潜势分别为二氧化碳的27和273倍,对全球气候变化产生了深远影响。农业贡献了全球约三分之一的甲烷和约二分之一的人为氧化亚氮排放,且这种贡献可能随着未来人口和粮食需求的增加而进一步增长。中国作为全球人口和农业大国,亦是农业甲烷和氧化亚氮排放大国。然而,长期以来,由于估算方法和数据的局限,中国农业甲烷和氧化亚氮的估算一直存在很大不确定性,制约了对其时空变化特征的准确认识和科学减排对策的制定。

针对这一研究不足,北京大学联合浙江大学、中山大学、中国科学院大气物理研究所等多个单位,利用排放因子、机器学习、过程模型等多元方法,构建了1980-2023年长时序、高分辨率的中国农业甲烷和氧化亚氮排放数据集。该研究揭示了我国农业排放各子部门(种植业甲烷、氧化亚氮,畜牧业甲烷、氧化亚氮)的时空变化及其驱动因素,探讨了过去44年中国农业经营措施的改进和政策的调整对温室气体排放的影响,为进一步制定减排政策提供了科学依据。

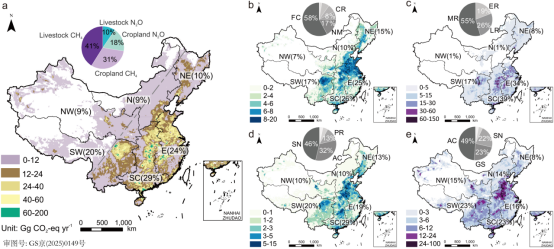

结果表明:过去44年,中国农业甲烷和氧化亚氮年均总排放量为722.5百万吨二氧化碳当量(CO₂-eq),其中畜牧业甲烷贡献最大,占41%,其次是农田甲烷,占31%,农田和畜牧业氧化亚氮排放分别占18%和10%。从空间分布来看,华东、中南、四川盆地等人口密集区是农业排放的热点区域(图1)。

图1. 中国农业甲烷和氧化亚氮排放的空间分布。a-e分别为总排放、农田N2O、农田CH4、畜牧业N2O和畜牧业CH4

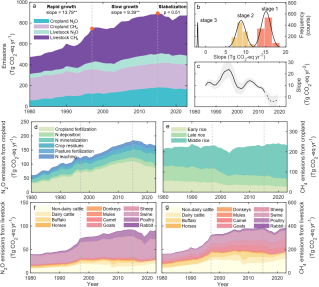

从时间变化来看,农业甲烷和氧化亚氮的排放轨迹呈现三段式变化(图2):第一阶段从1980年到1990年代末期,这一时期的甲烷和氧化亚氮排放由于农业生产扩张而快速增加,其中畜牧业甲烷和农田氧化亚氮排放的增长最为显著;第二阶段从1990年代末到2010年代中期,由于经营措施的改进,畜牧业排放增速明显放缓,使得这一时期的总排放增速显著低于第一阶段;在第三阶段,即2010年代中期至今,得益于农田氧化亚氮排放减少,中国农业甲烷和氧化亚氮的总排放基本趋于稳定。农业排放的时间变化反映了我国可持续农业的逐步推进与发展。

图2. 1980-2023年中国农业甲烷和氧化亚氮排放的时间变化

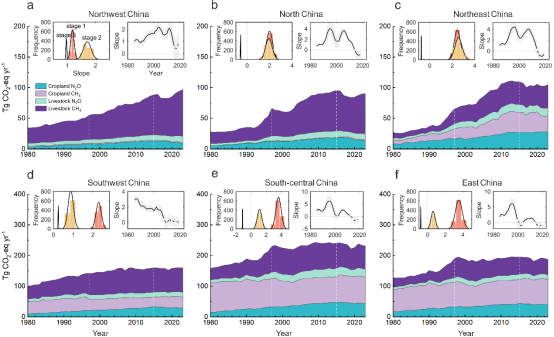

但需要注意的是,不同地区的排放趋势存在明显差异(图3)。在经济发展较快的中南和华东地区,总排放在1990年代末期就趋于稳定;华北、东北和西南地区的排放自2010年代以来逐渐趋于稳定;而西北地区则受畜牧业甲烷排放的增长驱动,总排放量持续增加。不同地区的排放变化轨迹反映了其农业结构和发展水平的差异,强调要联系区域社会经济发展水平和产业结构等实际情况,因地制宜地制定和实施有效的农业管理措施,以保证粮食安全和促进农业减排。

图3. 1980-2023年中国六大分区农业甲烷和氧化亚氮排放变化轨迹

上述研究以“Recent stabilization of agricultural non-CO2 greenhouse gas emissions in China”为题发表于《National Science Review》,北京大学城市与环境学院博士研究生高远怡和李梓萌为论文共同第一作者,北京大学城市规划与设计学院助理教授洪松柏为论文通讯作者,研究的重要合作者还包括北京大学袁文平教授、王旭辉副教授、张尧研究员,中国科学院大气物理研究所张稳研究员、于丽君博士,浙江大学常锦峰研究员,中山大学魏静副教授、李施华博士等。该研究得到了国家自然科学基金委项目(42471116和41988101)和北京大学必和必拓‘碳与气候’博士研究生未名学者奖学金项目(WM202412)的资助。

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf040.

图文:洪松柏

审核:洪松柏